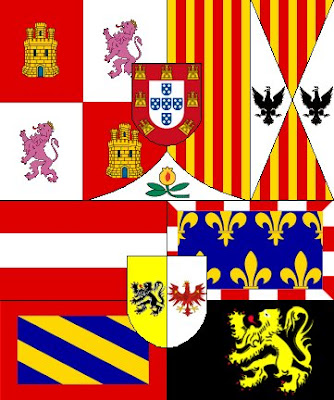

Em meados do século XVIII, aproveitando-se de uma conjuntura de boas relações políticas e diplomáticas, os soberanos ibéricos aceitaram fazer um novo tratado, que não deveria decidir apenas a respeito da posse da Colônia do Sacramento. Ele foi assinado na capital do Reino da Espanha, a 13 de janeiro de 1750, pelos representantes dos "Sereníssimos Reis de Portugal e Espanha", recebendo o nome de Tratado de Madri. Em certo trecho do acordo firmado lia-se que os reis Fernando VI, de Espanha, e Dom João V, de Portugal, "resolveram pôr termo às disputas passadas e futuras, e esquecer-se, e não usar de todas as ações e direitos, que possam pertencer-lhes em virtude dos Tratados de Tordesilhas... e de Utrecht e Saragoça, ou de quaisquer outros fundamentos que possam influir na divisão dos seus domínios..."

O novo tratado se tornou possível porque o soberano espanhol reconhecia que dominava ilegalmente as ilhas Filipinas, no Mar do Sul, enquanto o rei português admitia que os seus súditos ocupavam, também ilegalmente, várias áreas da América do Sul. A Colônia do Sacramento era uma delas. E porque reconheciam e admitiam também um princípio proposto por Alexandre de Gusmão - um paulista, secretário do soberano português, que no ano anterior mandara fazer o Mapa das Cortes, no qual apareciam as terras já efetivamente ocupadas pelos súditos portugueses na América do Sul. Era o princípio do uti possidetis, isto é, a terra deve pertencer a quem de fato a ocupa. Assim as ilhas Filipinas ficaram para a Espanha, enquanto que para Portugal ficaram o vale do Rio Amazonas, as regiões de Vila Bela e Cuiabá e as missões de Itatim, Guairá e Tape.

Pela primeira vez, desde o Tratado de Tordesilhas (1494), procurava-se definir a totalidade dos limites entre as possessões dos reis de Portugal e Espanha na América do Sul. E isto acabou por dar às possessões e conquistas do rei português na América do Sul uma configuração muito próxima à atual delimitação territorial do Brasil.

Para separar as conquistas dos dois soberanos foram adotados limites naturais - como o "curso dos rios e os montes mais notáveis" -, evitando-se, sempre que possível, futuros litígios. Entretanto, por ser também considerada a idéia da continuidade territorial, havia exceções na aplicação do princípio do uti possidetis.

Assim, embora tivesse a posse da Colônia do Sacramento, Dom João V concordou em cedê-la aos espanhóis: mais importante que o contrabando na foz do Rio da Prata era, naquele momento, o ouro de Goiás e Mato Grosso. Por outro lado, as missões religiosas localizadas na margem oriental (leste) do Rio Uruguai - que ficaram conhecidas como os Sete Povos das Missões - estavam com os jesuítas espanhóis, mas Fernando VI concordou em cedê-las a Portugal: mais importante do que a erva-mate e as cabeças de gado dos pampas e as novas almas cristãs era a prata do Vice-Reino do Peru ou as especiarias do Mar do Sul.

O Tratado de Madrid (ou dos Limites)

I- A consolidação e expansão da presença portuguesa em terras brasileiras na centúria de Setecentos, levantou problemas na definição fronteiriça com a àrea de influência espanhola no continente sul americano, uma vez que os limites impostos pelo velho Tratado de Tordesilhas (linha meridiana situada a 370 léguas a oeste de Cabo Verde) já não se adequavam às novas realidades de ocupação do território. Esta situação, potencialmente perigosa e geradora de conflitos entre as potências ibéricas conduziu à necessidade de negociações com Espanha, por forma a alterar esse limite. O resultado dessas negociações viria a dar origem ao denominado Tratado de Madrid, também conhecido por Tratado dos Limites, assinado em 1750.Do lado português as negociações forma conduzidas por Alexandre de Gusmão que conseguiu a alteração dos limites impostos em Tordesilhas em troca da cedência à Espanha da colónia de Sacramento, na margem esquerda do rio da Prata, ficando assim estabelecidas, nas suas linhas essenciais, as actuais fronteiras do Brasil.

«Trato de limites das conquistas entre os muito altos e poderosos senhores d. João V, Rei de Portugal, e d. Fernando VI, rei de Espanha, assinado em 13 de janeiro de 1750, em Madrid, e ratificado em Lisboa a 26 do dito mês, e em Madrid a 8 de fevereiro do mesmo ano.Em nome da Santíssima TrindadeOs sereníssimos reis de Portugal e Espanha, desejando eficazmente consolidar e estreitar a sincera e cordial amizade, que entre si professam, consideraram que o meio mais conducente para conseguir tão saudável intento é tirar todos os pretextos, e alhanar os embaraços, que possam adiante alterá-la, e particularmente os que se podem oferecer com o motivo dos limites das duas coroas na América, cujas conquistas se têm adiantado com incerteza e dúvida, por se não haverem averiguado até agora os verdadeiros limites daqueles domínios, ou a paragem donde se há de imaginar a linha divisória, que havia de ser o princípio inalterável da demarcação de cada coroa.

E considerando as dificuldades invencíveis, que se ofereceriam se houvesse de assinalar-se esta linha com o conhecimento prático que se requer; resolveram examinar as razões e dúvidas, que se oferecessem por ambas as partes, e à vista delas concluir o ajuste com recíproca satisfação e conveniência.Por parte da Coroa de Portugal se alegava que, havendo de contar-se os 180 graus da sua demarcação desde a linha para o oriente, ficando para Espanha os outros 180 para o ocidente; e devendo cada uma das nações fazer os seus descobrimentos e colônias nos 180 graus da sua demarcação; contudo, se acha, conforme as observações mais exatas e modernas dos astrônomos e geógrafos, que começando a contar os graus para o ocidente da dita linha, se estende o domínio espanhol na extremidade asiática do mar do Sul, muitos mais graus, que os 180 da sua demarcação; e por consegüinte tem ocupado muito maior espaço, do que pode importar qualquer excesso, que se atribua aos portugueses, no que talvez terão ocupado na América meridional ao ocidente da mesma linha, e princípio da demarcação espanhola.

Também se alegava que, pela escritura de venda com pacto de retrovendendo, outogarda pelos procuradores das duas coroas em Saragoça a 22 de abril de 1529, vendeu a coroa de Espanha a Portugal tudo o que por qualquer via ou direito lhe pertencesse ao ocidente de outra linha meridiana, imaginada pelas ilhas das Velas, situadas no mar do Sul a 17 graus de distância de Maluco; com declaração, que se Espanha consentisse, e não impedisse aos seus vassalos a navegação da dita linha para o ocidente, ficaria logo extinto e resoluto o pacto de retrovendendo; e que quando alguns vassalos de Espanha, por ignorância ou por necessidade, entrassem dentro dela, e descobrissem algumas ilhas, ou terras, pertenceria a Portugal o que nesta forma descobrissem.

Que sem embargo desta convenção, foram depois os espanhóis a descobrir as Filipinas, e com efeito se estabeleceram nelas pouco antes da união das duas coroas, que se fez no ano de 1580, por cuja causa cessaram as disputas que esta infração suscitou entre as duas nações; porém tendo-se depois dividido, resultou das condições da escritura de Saragoça um novo título, para que Portugal pretendesse a restituição, ou o equivalente de tudo o que ocuparam os espanhóis ao ocidente da dita linha, contra o capitulado na referida escritura.

Quanto ao território da margem setentrional do rio da Prata, alegava que, com o motivo da fundação da Colônia do Sacramento, excitou-se uma disputa entre as duas coroas, sobre limites: a saber, se as terras, em que se fundou aquela praça, estavam ao oriente ou ao ocidente da linha divisória, determinada em Tordesilhas; e enquanto se decidia esta questão, se concluiu provisionalmente um tratado em Lisboa a 7 de maio de 1681, no qual se concordou que a referida praça ficasse em poder dos portugueses; e que nas terras disputadas tivessem o uso e aproveitamento comum com os espanhóis. Que pelo artigo VI, da paz, celebrada em Utrecht entre as duas coroas em 6 de fevereiro de 1715, cedeu S. M. C. toda a ação, e direito, que podia ter ao território e colônia, dando por abolido em virtude desta cessão o dito Tratado Provisional.

Que devendo, em vigor da mesma cessão, entregar-se à Coroa de Portugal todo o território da disputa, pretendeu o governador de Buenos Aires satisfazer unicamente com a entrega da praça, dizendo que pelo território só entendia o que alcançasse o tiro de canhão dela, reservando para a Coroa de Espanha todas as demais terras da questão, nas quais se fundaram depois a praça de Montevidéu e outros estabelecimentos: que esta inteligência do governador de Buenos Aires foi manifestamente oposta ao que se tinha ajustado, sendo evidente que por meio de uma cessão não devia ficar a Coroa de Espanha de melhor condição do que antes estava, no mesmo que cedia; e tendo ficado pelo Tratado Provisional ambas as nações com a posse, e assistência comum naquelas campanhas, não há interpretação mais violenta do que o supor que por meio da cessão de S. M. C. ficavam pertencendo privativamente à sua Coroa.

Que tocando aquele território a Portugal por título diverso da linha divisória, determinada em Tordesilhas (isto é, pela transação feita no Tratado de Utrecht, em que S. M. C. cedeu o direito, que lhe competia pela demarcação antiga), devia aquele território independentemente das questões daquela linha ceder-se inteiramente a Portugal com tudo o que nele se houvesse novamente fabricado, como feito em solo alheio. Finalmente, que suposto pelo artigo VII do dito Tratado de Utrecht, se reservou S. M. C. a liberdade de propor um equivalente à satisfação de S. M. F. pelo dito território e colônia; contudo, como há muitos anos passou o prazo assinalado para oferecê-lo, tem cessado todo o pretexto, e motivo, ainda aparente, para dilatar a entrega do mesmo território.Por parte da Coroa de Espanha se alegava que, havendo de imaginar-se a linha de norte a sul a 370 léguas ao poente das ilhas de Cabo Verde, conforme o tratado concluído em Tordesilhas a 7 de junho de 1494, todo o terreno que houvesse nas 370 léguas desde as referidas ilhas até o lugar, aonde se havia de assinalar a linha,pertenceria a Portugal, e nada mais por esta parte; porque desde ela para o ocidente se hão de contar os 180 graus da demarcação de Espanha: e ainda que, por não estar declarado de qual das ilhas de Cabo Verde se hão de começar a contar as 370 léguas, se ofereça dúvida, e haja interesse notável, por estarem todas elas situadas a leste-oeste com a diferença de quatro graus e meio; também é certo que, ainda cedendo Espanha, e consentindo que se comece a contar desde a mais ocidental, que chamam de Santo Antão, apenas poderão chegar as 370 léguas à cidade do Pará, e mais colônias, ou capitanias portuguesas, fundadas antigamente nas costas do Brasil; e como a Coroa de Portugal tem ocupado as duas margens do rio das Amazonas, ou Marañon, subindo até a boca do rio Javari, que entra nele pela margem austral, resulta claramente ter-se introduzido na demarcação de Espanha tudo quanto dista a referida cidade da boca daquele rio, sucedendo o mesmo pelo interior do Brasil com internação, que fez esta Coroa até o Cuiabá e Mato Grosso.Pelo que toca à Colônia do Sacramento, alegava que, conforme os mapas mais exatos, não chega com muita diferença à boca do rio da Prata a paragem, onde se deveria imaginar a linha; e conseqüentemente a referida colônia com todo o seu território cai ao poente dela, e na demarcação de Espanha; sem que obste o novo direito, com que a retém a Coroa de Portugal em virtude do Tratado de Utrecht; porquanto nele se estipulou a restituição por um equivalente; e ainda que a Corte de Espanha o ofereceu dentro do termo prescrito no artigo VII, não o admitiu a de Portugal; por cujo fato ficou prorrogado o termo, sendo como foi proporcionado e equivalente; e o não tê-lo admitido foi mais por culpa de Portugal que de Espanha.

Vistas e examinadas estas razões pelos dois sereníssimos monarcas, com as réplicas que se fizeram de uma e outra parte, procedendo com aquela boa fé e sinceridade que é própria de príncipes tão justos, tão amigos e parentes, desejando manter os seus vassalos em paz e sossego, e reconhecendo as dificuldades e dúvidas, que em todo o tempo fariam embaraçada esta contenda, se se houvesse de julgar pelo meio da demarcação, acordada em Tordesilhas, assim porque se não declarou de qual das ilhas de Cabo Verde se havia de começar a conta das 370 léguas, como pela dificuldade de assinalar nas costas da América meridional os dois pontos ao sul, e ao norte, donde havia de principiar a linha, como também pela impossibilidade moral de estabelecer com certeza pelo meio da mesma América uma linha meridiana; e finalmente por outros muitos embaraços, quase invencíveis, que se ofereceriam para conservar sem controvérsia, nem excesso, uma demarcação regulada por linhas meridianas; e considerando, ao mesmo tempo, que os referidos embaraços talvez foram pelo passado a ocasião principal dos excessos, que uma e outra parte se alegam, e das muitas desordens que perturbaram a quitação dos seus domínios; resolveram pôr termo às disputas passadas e futuras, e esquecer-se, e não usar de todas as ações e direitos que possam pertencer-lhes em virtude dos referidos Tratados de Tordesilhas, Lisboa, Utrecht e da Escritura de Saragoça, ou de outros quaisquer fundamentos que possam influir na divisão dos seus domínios por linha meridiana; e querem que ao diante não se trate mais dela, reduzindo os limites das duas monarquias aos que se assinalaram no presente tratado; sendo o seu ânimo que nele se atenda com cuidado a dois fins: o primeiro e principal é que se assinalem os limites dos dois domínios, tomando por balizas as paragens mais conhecidas, para que em nenhum tempo se confundam, nem dêem ocasião a disputas, como são a origem e curso dos rios, e os montes mais notáveis; o segundo, que cada parte há de ficar com o que atualmente possui; à exceção das mútuas cessões, que em seu lugar se dirão; as quais se farão por conveniência comum, e para que os confins fiquem, quanto for possível, menos sujeitos a controvérsias.Para concluir este ajuste, e assinalar os limites, deram os dois sereníssimos reis aos seus ministros, de uma e outra parte, os plenos poderes necessários, que se inseriram no fim deste tratado: a saber Sua Majestade Fidelíssima a Sua Excelência o Senhor Tomás Silva Teles, Visconde de Villa-Nova de Cerveira, do Conselho de S. M. F., e do de Guerra, mestre de campo general dos Exércitos de S. M. F. e seu embaixador extraordinário na Corte de Madrid; e Sua Majestade Católica a Sua Excelência o Senhor d. José de Cavajal e Lencastre, gentil-homem de Câmara de S. M. C. com exercício, ministro de Estado, e decano deste Conselho, governador do Supremo de Índias, presidente da Junta de Comércio e Moeda e superintendente geral das Postas e Estafetas de dentro e fora de Espanha; os quais depois de conferirem, e tratarem a matéria com a devida circunspecção e exame, e bem instruídos da intenção dos dois sereníssimos reis seus amos, e seguindo as suas ordens, concordaram no que se contém dos seguintes artigos:

Artigo I

O presente tratado será o único fundamento e regra que ao diante se deverá seguir para a divisão e limites dos dois domínios em toda a América e na Ásia; e em virtude disto ficará abolido qualquer direito e ação, que possam alegar as duas coroas por motivo da bula do papa Alexandre VI, de feliz memória, e dos Tratados de Tordesilhas, de Lisboa e Utrecht, da escritura de venda outorgada em Saragoça e de outros quaisquer tratados, convenções e promessas; o que tudo, enquanto trata da linha da demarcação, será de nenhum valor e efeito, como se não houvera sido determinado ficando em tudo o mais na sua força e vigor; e para o futuro não se tratará mais da dita linha, nem se poderá usar deste meio para a decisão de qualquer dificuldade que ocorra sobre limites, senão unicamente da fronteira, que se prescreve nos presentes artigos, como regra invariável, e muito menos sujeita a controvérsias.

Artigo II

As ilhas Filipinas e as adjacentes, que possui a Coroa de Espanha, lhe pertencem, para sempre, sem embargo de qualquer pertença que possa alegar por parte da Coroa de Portugal, com o motivo do que se determinou no dito Tratado de Tordesilhas, e sem embargo das condições contidas na escritura celebrada em Saragoça a 22 de abril de 1529; e sem que a Coroa de Portugal possa repetir cousa alguma do preço que pagou pela venda celebrada na dita escritura, a cujo efeito S. M. F., em seu nome, e de seus herdeiros, e sucessores, faz a mais ampla e formal renunciação de qualquer direito, que possa ter pelos princípios expressados ou por qualquer outro fundamento, às referidas ilhas e à restituição da quantia que se pagou em virtude da dita escritura.»

O Tratado de Madrid (ou dos Limites)

II- Artigo III

Na mesma forma, pertencerá à Coroa de Portugal tudo o que tem ocupado pelo rio das Amazonas, ou Marañon, acima e o terreno de ambas as margens deste rio até as paragens que abaixo se dirão; como também tudo o que tem ocupado no distrito de Mato Grosso, e dele para parte do oriente, e Brasil, sem embargo de qualquer pretensão que possa alegar, por parte da Coroa de Espanha, com o motivo do que se determinou no referido Tratado de Tordesilhas; a cujo efeito S. M. C., em seu nome, e de seus herdeiros e sucessores, desiste e renuncia formalmente a qualquer direito e ação que, em virtude do dito tratado, ou por outro qualquer título, possa ter aos referidos territórios.

Artigo IV

Os confins do domínio das duas Monarquias, principiarão na barra, que forma na costa do mar o regato, que sai ao pé do monte de Castilhos Grande, de cuja fralda continuará a fronteira, buscando em linha reta o mais alto, ou cumes dos montes, cujas vertentes descem por uma parte para a costa, que corre ao norte do dito regato, ou para a lagoa Mirim, ou del Meni; e pela outra para a costa, que corre do dito regato ao sul, ou para o rio da Prata; de sorte que os cumes dos montes sirvam de raia do domínio das duas coroas: e assim continuará a fronteira até encontrar a origem principal, e cabeceiras do rio Negro; e por cima deles continuará até a origem principal do rio Ibicuí, prosseguindo pelo álveo deste rio abaixo, até onde desemboca na margem oriental do Uruguai, ficando de Portugal todas as vertentes, que baixam à dita lagoa, ou ao rio Grande de S. Pedro; e de Espanha, as que baixam aos rios que vão unir-se com o da Prata.

Artigo V

Subirá desde a boca do Ibicuí pelo álveo do Uruguai, até encontrar o do rio Peipiri ou Pequiri, que deságua na margem ocidental do Uruguai; e continuará pelo álveo do Pepiri acima, até a sua origem principal; desde a qual prosseguirá pelo mais alto do terreno até a cabeceira principal do rio mais vizinho, que desemboque no rio Grande de Curitiba, por outro nome chamado Iguaçu. Pelo álveo do dito rio mais vizinho da origem do Pepiri, e depois pelo do Iguaçu, ou rio Grande de Curitiba, continuará a raia até onde o mesmo Iguaçu desemboca na margem oriental do Paraná; e desde esta boca prosseguirá pelo álveo do Paraná acima; até onde se lhe ajunta o rio Igurei pela sua margem ocidental.

Artigo VI

Desde a boca do Igurei continuará pelo álveo acima até encontrar a sua origem principal; e dali buscará em linha reta pelo mais alto do terreno a cabeceira principal do rio mais vizinho, que deságua no Paraguai pela sua margem oriental, que talvez será o que se chamam de Corrientes, e baixará pelo álveo deste rio até a sua entrada no Paraguai, desde a qual boca subirá pelo canal principal, que deixa o Paraguai em tempo seco; e pelo seu álveo até encontrar os pântanos, que forma este rio, chamados a lagoa dos Xarais, e atravessando esta lagoa até a boca do rio Jauru.

Artigo VII

Desde a boca do Jauru pela parte ocidental prosseguirá a fronteira em linha reta até a margem austral do rio Guaporé defronte da boca do rio Sararé, que entra no dito Guaporé pela sua margem setentrional; com declaração que se os comissários, que se hão de despachar para o regulamento dos confins nesta parte na face do país, acharem entre os rios Jauru e Guaporé outros rios, ou balizas naturais, por onde mais comodamente, e com maior certeza se possa assinalar a raia naquela paragem, salvando sempre a navegação do Jauru, que deve ser privativa dos portugueses, e o caminho, que eles costumam fazer do Cuiabá para o Mato Grosso; os dois altos contraentes consentem, e aprovam, que assim se estabeleça, sem atender a alguma porção mais ou menos no terreno, que possa ficar a uma ou a outra parte. Desde o lugar, que na margem austral do Guaporé for assinalado para termo da raia, como fica explicado, baixará a fronteira por todo o curso do rio Guaporé até mais abaixo da sua união com o rio Mamoré, que nasce na província de Santa Cruz de la Sierra, atravessa a missão dos Moxos, e formam juntos o rio chamado da Madeira, que entra no das Amazonas ou Marañon, pela sua margem austral.

Artigo VIII

Baixará pelo álveo destes dois rios, já unidos, até a paragem situada em igual distância do dito rio das Amazonas, ou Marañon, e da boca do dito Mamoré; e desde aquela paragem continuará por uma linha leste-oeste até encontrar com a margem oriental do Javari que entra no rio das Amazonas pela sua margem austral; e baixando pelo álveo do Javari até onde desemboca no rio das Amazonas ou Marañon, prosseguirá por este rio abaixo até boco mais ocidental do Japurá, que deságua nele pela margem setentrional.

Artigo IX

Continuará a fronteira pelo meio do rio Japurá, e pelos mais rios que a ele se ajuntam, e que mais se chegarem ao rumo do norte, até encontrar o alto da Cordilheira de Montes, que mediam entre o Orinoco e o das Amazonas ou Marañon; e prosseguirá pelo cume destes montes para o oriente, até onde se estender o domínio de uma e outra monarquia. As pessoas nomeadas por ambas as coroas para estabelecer os limites, conforme é prevenido no presente artigo, terão particular cuidado de assinalar a fronteira nesta parte, subindo pelo álveo da boca mais ocidental do Japurá: de sorte que se deixem cobertos os estabelecimentos, que atualmente tiveram os portugueses nas margens deste rio e do Negro, como também a comunicação ou canal, de que se servem entre estes dois rios: e que se não dê lugar a que os espanhóis, com o pretexto ou interpretação alguma, possam introduzir-se neles, nem na dita comunicação; nem os portugueses subir para o rio Orinoco, nem estender-se para as províncias povoadas por Espanha, nem para os despovoados, que lhe hão de pertencer, conforme os presentes artigos; para o qual efeito assinalaram os limites pelas lagoas e rios, endireitando a linha da raia, quanto puder ser, para a parte do norte, sem reparar no pouco mais ou menos no terreno, que fique a uma ou a outra Coroa, com tanto que se logrem os fins expressados.

Artigo X

Todas as ilhas, que se acharem em qualquer dos rios, por onde há de passar a raia, conforme o prevenido nos artigos antecedentes, pertencerão ao domínio a que estiverem mais próximas em tempo seco.

Artigo XI

Ao mesmo tempo que os comissários nomeados por ambas as coroas forem assinalando os limites em toda a fronteira, farão as observações necessárias para formar um mapa individual de toda ela; do qual se tirarão as cópias, que parecerem necessárias, firmadas por todos, que se guardarão pelas duas cortes para o caso que ao diante se ofereça alguma disputa, pelo motivo de qualquer infração; em cujo caso, e em outro qualquer, se terão por autênticas, e farão plena prova. E para que se não ofereça a mais leve dúvida, os referidos comissários porão nome de comum acordo aos rios, e montes que o não tiverem, e assinalarão tudo no mapa com a individuação possível.

Artigo XII

Atendendo à conveniência comum das duas nações, e para evitar todo o gênero de controvérsias para o diante, se estabelecerão as mútuas cessões conteúdas nos artigos seguintes.

Artigo XIII

Sua Majestade Fidelíssima em seu nome, e de seus herdeiros e sucessores, cede para sempre à Coroa de Espanha a Colônia do Sacramento, e todo o seu território adjacente a ela, na margem setentrional do rio da Prata, até os confins declarados no artigo IV, e as praças, portos e estabelecimentos, que se compreendem na mesma paragem; como também a navegação do mesmo rio da Prata, a qual pertencerá inteiramente à Coroa de Espanha; e para que tenha efeito, renuncia S. M. F. todo o direito e ação, que tinha reservado à sua Coroa pelo Tratado Provisional de 7 de maio de 1681, e sua posse, direito e ação que lhe pertença, e possa tocar-lhe em virtude dos artigos V e VI do Tratado de Utrecht de 6 de fevereiro de 1715, ou por outra qualquer convenção, título e fundamento.

Artigo XIV

Sua Majestade Católica em seu nome, e de seus herdeiros e sucessores, cede para sempre à Coroa de Portugal tudo o que por parte de Espanha se acha ocupado, por qualquer título ou direito possa pertencer-lhe em qualquer parte das terras, que pelos presentes artigos se declaram pertencentes a Portugal, desde o Monte de Castilhos Grande, e sua fralda meridional, e costa do mar, até a cabeceira, e origem principal do rio Ibicuí, e também cede todas e quaisquer povoações e estabelecimentos, que se tenham feito por parte de Espanha no ângulo de terras, compreendido entre a margem setentrional do rio Ibicuí e a oriental do Uruguai, e os que possam ter-se fundado na margem oriental do rio Pepiri, e a aldeia de Santa Rosa, e outra qualquer que se possa ter estabelecido por parte de Espanha na margem oriental do rio Guaporé. E Sua Majestade Fidelíssima cede na mesma forma a Espanha todo o terreno que corre desde a boca ocidental do rio Japurá, e fica entre meio do mesmo rio, e do das Amazonas ou Marañon, e toda a navegação do rio Içá, e tudo o que se segue desde este último rio para o ocidente, com a aldeia de S. Cristóvão e outra qualquer que por parte de Portugal se tenha fundado naquele espaço de terras; fazendo-se as mútuas entregas com as qualidades seguintes.

Artigo XV

A Colónia do Sacramento se entregará por parte de Portugal sem tirar dela mais que a artilharia, armas, pólvora e munições, e embarcações do serviço da mesma praça; e os moradores poderão ficar livremente nela, ou retirar-se para outras terras do domínio português, com os seus efeitos e móveis, vendendo os bens de raiz. O governador, oficiais e soldados levarão também todos os seus efeitos, e terão a mesma liberdade de venderem os seus bens de raiz.

Artigo XVI

Das povoações ou aldeias, que cede S. M. C. na margem oriental do rio Uruguai, sairão os missionários com todos os móveis e efeitos levando consigo os índios para os aldear em outras terras de Espanha; e os referidos índios poderão levar também todos os seus bens móveis e semoventes, e as armas, pólvoras e munições, que tiverem em cuja forma se entregarão as povoações à Coroa de Portugal com todas as suas casas, igrejas e edifícios, e a propriedade e posse do terreno. As que se cedem por Sua Majestade Fidelíssima e Católica nas margens dos rios Pequiri, Guaporé e das Amazonas, se entregarão com as mesmas circunstâncias que a Colônia do Sacramento, conforme se disse no artigo XIV; e os índios de uma e outra parte terão a mesma liberdade para se irem ou ficarem, do mesmo modo, e com as mesmas qualidades, que o hão de poder fazer os moradores daquela praça; exceto que os que se forem perderão a propriedade dos bens de raiz, se os tiverem.

Artigo XVII

Em consequência da fronteira, e limites determinados nos artigos antecedentes, ficará para a Coroa de Portugal o monte de Castilhos Grande com a sua falda meridional; e o poderá fortificar, mantendo ali uma guarda, mas não poderá povoá-lo, ficando às duas nações o uso comum da Barra ou enseada, que forma ali o mar, de que se tratou no artigo IV.

O Tratado de Madrid (ou dos Limites)

III- Artigo XVIII

A navegação daquela parte dos rios, por onde há de passar a fronteira, será comum às duas nações; e geralmente, onde ambas as margens dos rios pertencerem à mesma Coroa, será privativamente sua a navegação; e o mesmo se entenderá da pesca nos ditos rios, sendo comum às duas nações, onde o for a navegação; e privativa, onde o for a uma delas a dita navegação: e pelo que toca aos cumes da cordilheira, que hão de servir de raia entre o rio das Amazonas e o Orinoco, pertencerão a Espanha todas as vertentes, que caírem para o Orinoco, e a Portugal todas as caírem para o rio das Amazonas ou Marañon.

Artigo XIX

Em toda a fronteira será vedado, e de contrabando, o comércio entre as duas nações, ficando na sua força e vigor as leis promulgadas por ambas as coroas que disto tratam; e, além desta proibição, nenhuma pessoa poderá passar do território de uma nação para o da outra por terra, nem por água, nem navegar em todo ou parte dos rios, que não forem privativos da sua nação, ou comuns, com pretexto, nem motivo algum, sem tirar primeiro licença do governador, ou superior do terreno, aonde há de ir, ou sem que vá enviado pelo governador do seu território a solicitar algum negócio, para o qual efeito levará o seu passaporte, e os transgressores serão castigados com esta diferença: se forem apreendidos no território alheio, serão postos em prisão e nela se manterão pelo tempo que quiser o governador ou superior que os fez prender; porém, se não puderem ser colhidos, o governador ou superior da terra em que entrarem formará um processo com justificação das pessoas e do delito, e com ele requererá ao juiz dos transgressores, para que os castigue da mesma forma: excetuando-se das referidas penas os que navegando nos rios, por onde vai a fronteira, fossem constrangidos a chegar ao território alheio por alguma urgente necessidade, fazendo-a constar. E para tirar toda a ocasião de discórdia, não será lícito nos rios, cuja navegação for comum, nem nas suas margens levantar gênero algum de fortificação, nem pôr embarcação de registro, nem plantar artilharia, ou por outro qualquer modo estabelecer força, que possa impedir a livre e comum navegação. Nem tampouco seja lícito a nenhuma das partes visitar, ou registrar, ou obrigar que venham à sua margem as embarcações da parte oposta; e só poderão impedir e castigar aos vassalos da outra nação, se aportarem na sua margem; salvo em caso de indispensável necessidade, como fica dito.

Artigo XX

Para evitar alguns prejuízos, que poderiam ocasionar-se, foi concordado que nos montes, onde em conformidade dos precedentes artigos ficar posta a raia nos seus cumes não será lícito a nenhuma das duas potências erigir fortificação sobre os mesmos cumes, nem permitir que os seus vassalos façam neles povoação alguma.

Artigo XXI

Sendo a guerra ocasião principal dos abusos, e motivo de se alterarem as regras mais bem concertadas, querem Suas Majestades Fidelíssima e Católica que, se (e que Deus não permita) se chegasse a romper entre as duas coroas, se mantenham em paz os vassalos de ambas, estabelecidos em toda a América meridional, vivendo uns e outros como se não houvera tal guerra entre os soberanos, sem fazer-se a menor hostilidade, nem por si sós, nem juntos com os seus aliados. E os motores e cabos de qualquer invasão, por leve que seja, serão castigados com pena de morte irremissível; e qualquer presa que fizerem, será restituída de boa fé, e inteiramente. E, assim mesmo, nenhuma das nações permitirá o cômodo de seus portos, e menos o trânsito pelos seus territórios da América meridional, aos inimigos da outra, quando intentem aproveitar-se deles para hostilizá-la; ainda que fosse em tempo que as duas nações tivessem entre si guerra em outra região. A dita continuação de perpétua paz e boa vizinhança não terá só lugar nas terras e ilhas da América meridional, entre os súditos confiantes das duas monarquias, senão também nos rios, portos e costas, e no mar Oceano, desde a altura da extremidade austral da ilha de Santo Antão, uma das de Cabo Verde, para a parte do sul; e desde o meridiano, que passa pela sua extremidade ocidental para a parte do poente: de sorte que a nenhum navio de guerra, corsário, ou outra embarcação de uma das duas coroas seja lícito dentro dos ditos termos em nenhum tempo atacar, insultar ou fazer o mínimo prejuízo aos navios e súditos da outra; e de qualquer atentado, que em contrário se cometa, se dará pronta satisfação, restituindo-se inteiramente o que acaso se tivesse apresado, e castigando-se severamente os transgressores.

Outrossim, nem uma das duas nações admitirá, nos seus portos e terras da dita América meridional, navios, ou comerciantes, amigos ou neutrais, sabendo que levam intento de introduzir o seu comércio nas terras da outra, e de quebrantar as leis, com que os dois monarcas governam aqueles domínios. E para a pontual observância de todo o expressado neste artigo, se farão por ambas as cortes os mais eficazes encargos aos seus respectivos governadores, comandantes e justiças; bem entendido, que ainda em caso (que não se espera) que haja algum incidente, ou descuido, contra o prometido e estipulado neste artigo, não servirá isso de prejuízo à observância perpétua e inviolável de tudo o mais que pelo presente tratado fica regulado.

Artigo XXII

Para que se determinem com maior precisão, e sequer haja lugar à mais leve dúvida ao futuro nos lugares por onde deve passar a raia em algumas partes, que não estão nomeadas e especificadas distintamente nos artigos antecedentes, como também para declarar a qual dos domínios hão de pertencer as ilhas que se acharem nos rios que hão de pertencer de fronteira, nomearão ambas as Majestades, quanto antes, comissários inteligentes: os quais, visitando toda a raia, ajustem com a maior distinção e clareza as paragens por onde há de correr a demarcação, em virtude do que se expressa neste tratado, pondo marcos nos lugares que lhes parecer conveniente; e aquilo em que se conformarem, será válido perpetuamente em virtude da aprovação e ratificação de ambas as Majestades. Porém, no caso em que se não possam concordar em alguma paragem, darão conta aos sereníssimos reis, para decidirem a dúvida em termos justos e convenientes. Bem entendido que o que os ditos comissários deixarem de ajustar não prejudicará de sorte alguma o vigor e observância do presente tratado; o qual, independentemente disso, ficará firme e inviolável, nas suas cláusulas e determinações, servindo no futuro de regra fixa, perpétua e inalterável, para os confins do domínio das duas coroas.

Artigo XXIII

Determinar-se-á entre as duas Majestades o dia em que se hão de fazer as mútuas entregas da Colônia do Sacramento com o território adjacente e das terras e povoações compreendidas na cessão, que faz S. M. C., na margem oriental do rio Uruguai; o qual dia não passará do ano, depois que se firmar este tratado: a cujo efeito, logo que se ratificar, passarão Suas Majestades Fidelíssima e Católica, as ordens necessárias, de que se fará troca entre os ditos plenipotenciários; e pelo que toca à entrega das mais povoações, ou aldeias, que se cedem por ambas as partes, se executará ao tempo, que os comissários nomeados por elas chegarem às paragens da sua situação, examinando e estabelecendo os limites; e os que houverem de ir a estas paragens serão despachados com mais brevidade.

Artigo XXIV

Declara-se que as cessões contidas nos presentes artigos não se reputarão como determinado equivalente umas de outras, senão que se fazem respeitando ao total do que se controvertia e alegava, ou reciprocamente se cedia, e àquelas conveniências e comodidades que ao presente resultavam a uma e outra parte; e em atenção a isto se reputou justa e conveniente para ambas a concórdia e determinação de limites que fica expressada, e como tal a reconhecem e aprovam Suas Majestades em seu nome, e de seus herdeiros e sucessores, renunciando qualquer outra pretensão em contrário; e prometendo na mesma forma que em nenhum tempo, e com nenhum fundamento, se disputará o que fica assentado e concordado nestes artigos; nem com pretexto de lesão, nem outro qualquer, pretenderão outro ressarcimento, ou equivalente dos seus mútuos direitos e cessões referidas.

Artigo XXV

Para mais plena segurança deste tratado, convieram os dois altos contraentes em garantir reciprocamente toda a fronteira e adjacências dos seus domínios na América meridional, conforme acima fica expressado; obrigando-se cada um a auxiliar e socorrer o outro contra qualquer ataque, ou invasão, até que com efeito fique na pacífica posse, e uso livre e inteiro do que se lhe pretendesse usurpar; e esta obrigação, quanto às costas do mar, e países circunvizinhos a elas, pela parte de S. M. F. se estenderá até as margens do Orinoco de uma e outra banda; e desde Castilhos até o estreito de Magalhães. E pela parte de S. M. C. se estenderá às margens de uma e outra banda do rio das Amazonas ou Marañon; e desde o dito Castilhos até o porto de Santos. Mas, pelo que toca ao interior da América meridional, será indefinida esta obrigação; e em qualquer caso de invasão, ou sublevação, cada uma das coroas ajudará e socorrerá a outra até se reporem as cousas em estado pacífico.

Artigo XXVI

Este tratado com todas as suas cláusulas e determinações será de perpétuo vigor entre as duas coroas; de tal sorte, que ainda em caso (que Deus não permita) que se declarem guerra, ficará firme e invariável durante a mesma guerra, e depois dela, sem que nunca se possa reputar interrompido, nem necessite de revalidar-se. E presentemente se aprovará, confirmará e ratificará pelos dois Sereníssimos reis, e se fará a troca das ratificações no termo de um mês, depois da sua data, ou antes se for possível. Em fé do que, e em virtude das ordens e plenos poderes que nós abaixo assinados recebemos de nossos amos, el-rei fidelíssimo de Portugal e el-rei católico de Espanha, assinamos o presente tratado e lhe fizemos pôr o selo de nossas armas. Feito em Madri a treze de janeiro de mil setecentos e cinqüenta.

(Ass.) Visconde Tomás da Silva Teles e D. Joseph de Carvajal y Lancaster.